Special Report 2025년 상반기 중형조선산업 동향 및 시사점

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,288회 작성일 25-10-04 15:41본문

2025년 상반기 중형조선산업 동향 및 시사점

- 양종서 한국수출입은행 해외경제연구소 수석연구원

Ⅰ. 세계 중형조선 시장 동향

1. 선박 발주량 동향

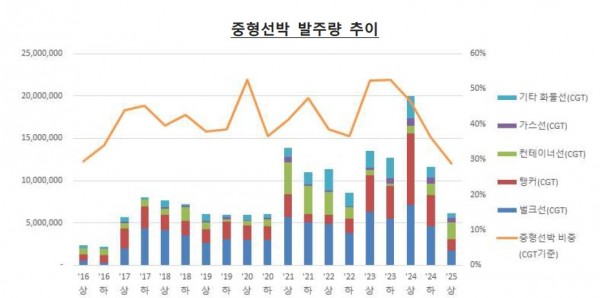

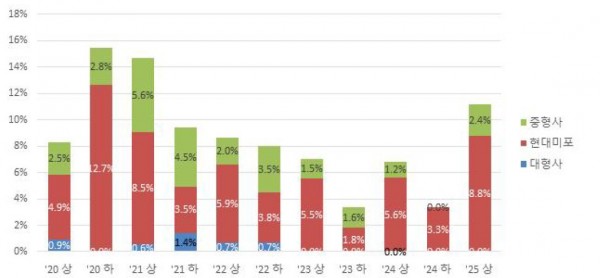

2025년 상반기 중형선박의 발주량은 해운시황 악화와 세계 경기 둔화 등으로 전년동기 대비 약 70%나 감소했으며 침체기 수준의 부진을 나타냈다.

상반기 세계 중형선박 발주량은 총 321척, 611만CGT로 CGT 기준 전년동기 대비 69.3% 줄었으며, 상반기 발주량은 침체기로 평가되는 2017~2020년의 반기 평균 659만CGT에도 미치지 못하는 부진한 수준이다.

'25년 들어 미국 트럼프 신행정부의 관세부과와 무역분쟁으로 인해 세계 경기와 해운 교역이 위축되면서 전체 신조선 시장의 발주량도 크게 감소했는데, 중형선박 시장에 미친 타격은 더 크게 나타났다.

전체 신조선 발주량 역시 전년동기 대비 50.4% 줄었으며, 중형선박 발주량 감소 폭은 이보다 큰 수준이다.

상반기 전체 신조선 시장에서 차지하는 중형선박 비중은 28.8%로(CGT 기준) 전년동기(46.6%) 대비 크게 축소되었다.

신조선 시황이 부진해질 때 중형선의 비중이 더 크게 위축되는 경향이 자주 보이는데, 상반기 중에도 동일하게 나타났다.

<그림1> 중형선박 발주량 추이

출처. Clarkson 자료를 기반으로 해외경제연구소 재구성

선종별로는 중형 컨테이너선을 제외한 모든 선종의 발주가 크게 감소하면서 부진한 수준을 보였다.

상반기 중형벌크선 발주량은 100척 178만CGT로 전년동기 대비 74.9% 감소해 침체기였던 '17~'20년 반기 평균 323만CGT에도 크게 못 미치는 부진한 수준을 기록했다.

중국 철강수요의 침체 등으로 벌크선 해운시황이 다소 부진한 양상을 보여 선주들의 신조선 투자에 영향을 준 것으로 추정된다.

동 기간 제품선을 포함한 중형탱커 발주량은 전년동기 대비 84.5% 감소한 69척 132만CGT로 침체기의 반기 평균치인 192만CGT에도 크게 미치지 못하는 부진한 수준을 나타냈다.

중형 탱커시장의 주축인 제품운반선의 용선료는 러-우 전쟁의 영향으로 아직 양호한 수준을 유지하고 있으나, '23년에 대량 발주한 신조선이 인도되며 시황이 하락하고 있고 세계 석유수요 부진까지 이어지고 있어 신조선 수요가 급격하게 위축되는 양상이다.

상반기 중형컨테이너선 발주량은 86척 195만CGT로 전년동기 대비 109.0% 증가해 중형 선종 중 유일하게 양호한 수요를 보였다.

컨테이너선 해운운임은 신조선의 대량인도로 빠른 하락이 진행되고 있음에도 불구하고, 전고점이 워낙 높았던 탓에 여전히 양호한 운임 수준을 유지해 신조선 투자가 '25년 상반기까지도 활발하게 이어졌다.

컨테이너선 업계의 신조선 투자가 지난 4년간 대형선에 집중됐으나, '25년 들어 중형선으로 옮겨가며 중형컨테이너선 발주량이 타 시장과 달리 크게 증가한 측면도 있다.

동기간 중형가스선 발주량은 28척, 51만CGT로 전년동기 대비 43.3% 감소했으나, 전년 상반기 발주량이 워낙 많아 기저효과에 의한 큰 폭의 감소이며 부진한 수준은 아니다.

많은 신조선 인도 등으로 LPG 해운시황이 하락하면서 상반기 중형LPG선 발주량이 전년동기 대비 79.0% 줄었으나, 최근 해운시장에서 LNG연료의 대세론이 부상하면서 중형LNG벙커링선의 발주량이 251.1% 증가해 전체 중형가스선의 발주량 감소폭이 완화되었다.

상반기 기타 중형화물선의 발주량은 38척 56만CGT로 전년동기 대비 77.9% 감소했는데, PCC 등 모든 선종의 발주가 부진했다.

2. 신조선가 동향

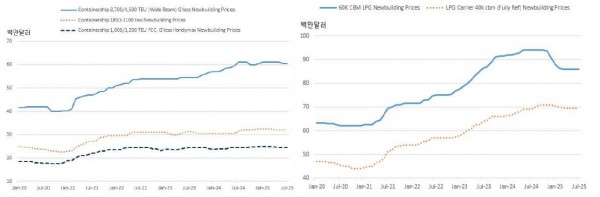

상반기 중 발주량 감소와 중국의 설비 증설 영향 등으로 전체 신조선 가격이 떨어짐에 따라 중형선 신조선가도 완만하게 하락했으며, 벌크선 가격 역시 동일한 추세를 나타냈다.

- 180~182K Capesize 벌크선의 월평균 신조선가는 6월 73.5백만달러로, 상반기 중(전년말 대비) 3.3% 하락

- 82~84K Kamsarmax 벌크선의 월평균 가격 역시 6월 36.5백만달러로, 상반기 중 2.7% 하락

- 61~64.5K Ultramax의 경우도 상반기 중 3.6% 하락하여 6월 평균 33.5백만달러를 기록

- 38~42K Handysize 6월 평균 가격 역시 30백만달러로, 상반기 중 1.6% 하락

<그림2> 중형 벌크선(좌) 및 중형 탱커(우) 주요 선형의 신조선가 추이

출처. Clarkson

상반기 중 발주량 감소폭이 가장 컸던 중형탱커의 신조선가는 여러 선종 중 가장 큰 하락폭을 기록했다.

상반기 중 많은 양의 신조 중형탱커가 인도되었고, 석유수요 부진으로 신조선 발주 기대감이 낮아짐에 따라 가장 큰 폭의 선가 하락을 기록한 것으로 추정된다.

- 113~115K급(LR2급) 탱커의 6월 평균 신조선가는 72백만달러로, 상반기 중 4.0% 하락

- 73~75K급(LR1급) 제품운반선도 유사하게 상반기 중 4.8% 하락하여 6월 평균 59백만달러를 기록

- MR급인 47~51K급 제품운반선의 6월 평균 가격은 48.5백만달러로, 상반기 중 6.7% 하락해 LR급에 비해 큰 하락폭

- 37~41K IMO 2급 MR 탱커 역시 상반기 중 7.0% 하락하면서 MR급 탱커의 하락폭이 전반적으로 크게 나타났으며, 6월 평균 가격은 45.5백만달러를 기록

상반기 중 유일하게 양호한 수요를 보였던 중형컨테이너선의 신조선 가격도 전반적인 하락추세를 피하지 못했으나, 다른 선종에 비해 작은 하락폭을 기록했다.

3,500~4,000TEU Panamax 컨테이너선의 6월 평균 신조선 가격은 60.5백만달러로, 전년도 말 가격과 동일했으며, 1월에 61백만달러로 소폭 상승한 후 5월까지 유지되었으나, 6월 들어 다시 소폭 하락했다.

- 1,850~2,100TEU급 Feeder선 6월 평균 가격은 상반기 중 1.6% 하락한 32백만 달러 기록

- 1,000~1,100TEU Feeder선 6월 평균 가격도 상반기 중 2.0% 하락한 24.5백만달러 기록

<그림3> 중형 컨테이너선(좌) 및 중형 LPG선(우) 주요 선형의 신조선가 추이

출처. Clarkson

중형 LPG선의 신조선 가격은 1~2월 중 다소 큰 폭의 하락을 기록한 후 3월경부터 안정되는 흐름을 보였다.

60KCuM LPG선의 6월 평균 신조선가는 86백만달러로, 상반기 중 5.0% 하락하여 비교적 큰 폭의 하락을 나타냈다.

40KCuM(완전냉각식) LPG선은 상반기 중 2.1% 하락해 비교적 완만한 하락추세를 보였으며 6월 평균 69.5백만달러를 기록했다.

Ⅱ. 국내 중형선박 수주 동향

1. 선종별 수주 동향

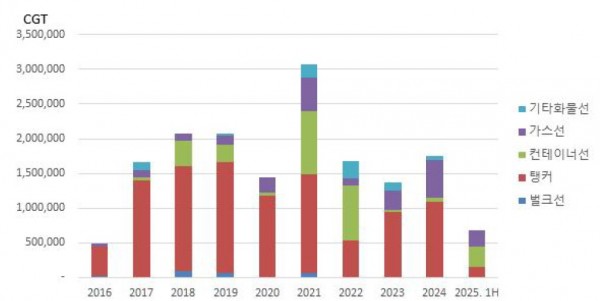

2025년 상반기 국내 조선사들의 중형선박 수주는 전년동기 대비 약 50% 감소했으나, 컨테이너선과 가스선을 집중 수주하며 글로벌 중형선박 시황에 비해 감소폭 제한된다.

상반기 국내 중형선박 수주량은 총 33척, 68만CGT로 전년동기 대비 49.8% 감소했다.

국내 중형조선산업의 주력 선종인 탱커 시황이 크게 부진했으나, 양호한 수요를 나타낸 컨테이너선과 '25년 들어 발주가 급격하게 증가한 LNG벙커링선 등을 적극적으로 수주하며, 세계 중형선박 발주량 감소율 69.3% 대비 감소폭을 줄일 수 있었다.

<그림4> 선종별 국내 조선사 중형선박 수주량 추이

출처. Clarkson 자료를 기반으로 해외경제연구소 재구성

선종별로는 중형선박 시장에서 가장 활발한 발주를 나타낸 컨테이너선의 비중이 가장 높았으며, 과거 주력 선종이었던 탱커의 비중은 21%로 축소되었다.

컨테이너선 수주 증가에 따라 수주 선종의 구성이 예년과 다른 형태를 보였다.

중형컨테이너선의 수주량은 16척, 30만CGT로 전체 중형선박 수주량의 43.7%를 차지했으며, 전년도 상반기 수주량은 없었다.

가스선은 중형LPG선 5척, 중형LNG벙커링선 6척으로 총 24만CGT를 수주해 전년동기 대비 15.8% 감소했으나, 전체 중형선박 수주량 중 34.9%의 높은 비중을 차지했다.

반면, 중형탱커 수주량은 전년동기 대비 85.6% 감소한 6척 15만CGT로, 비중이 21.4%로 축소되었다.

그 외 선종의 수주는 없었다.

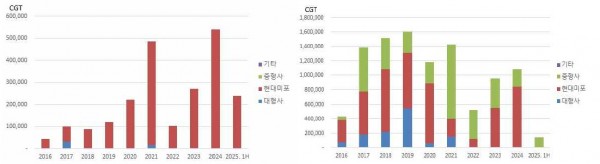

2. 조선사별 수주 동향

상반기 중 현대미포는 국내 중형선 수주 중 중형컨테이너선 및 중형가스선 전량을 수주했으며, 중형탱커를 포함한 타 선종의 수주는 없었다.

상반기 중 중형컨테이너선 수주는 16척 30만CGT로 국내 수주의 전량을 수주했으며, 전년도 상반기 수주량이 전무해 증감을 측정할 수 없는 상황이다.

중형가스선 역시 11척 24만CGT 전량을 수주했으나, LPG선 수주량의 감소로 전년동기 대비 15.8% 감소했다.

상반기 중 현대미포는 이들 2개 선종의 수주 외에 타 선종의 수주가 없어 전년동기 대비 51.8% 감소한 54만CGT를 수주했으며, 국내 중형선 수주량의 78.6%를 차지했다.

<그림5> 조선사별 중형선박 수주량 추이(좌) / 조선사별 중형컨테이너선 수주량 추이(우)

출처. Clarkson 자료를 기반으로 해외경제연구소 재구성

<그림6> 조선사별 중형가스선 수주량 추이(좌) / 조선사별 중형탱커 수주량 추이(우)

출처. Clarkson 자료를 기반으로 해외경제연구소 재구성

국내 중형사는 상반기에 중형탱커 6척을 수주해 전년동기 대비 40% 이상 감소했다.

국내 중형사의 상반기 수주량은 50K급 MR탱커 6척, 15만CGT로 전년동기 대비 40.6% 줄었고, 국내 전체 중형선박 수주량의 21.4%를 차지했다.

2025년 상반기 국내 조선사의 글로벌 중형선박 수주점유율은 현대미포의 중형 컨테이너선과 LNG벙커링선 등의 수주 증가로 전년동기 대비 상승했다.

'25년 상반기 세계 중형조선 시장에서의 국내 조선사 수주점유율은 11.2%로, '21년 하반기 이후 반기 수주실적으로는 4년만에 두 자릿수를 회복했다.

현대미포의 세계 중형선 시장 점유율은 8.8%로 전년동기 대비 3.2%p 확대되었다.

중형사들의 점유율 역시 2.4%로 전년동기 대비 1.2%p 늘었다.

점유율이 확대된 것은 긍정적이나 세계 발주량이 부진한 속에 다소 저조한 수주실적을 보여 큰 의미를 부여하기는 어려운 상황이다.

<그림7> 국내 조선사의 중형선박 시장 수주 점유율 추이(CGT 기준)

출처. Clarkson 자료를 기반으로 해외경제연구소 재구성

Ⅲ. 중형조선사 동향

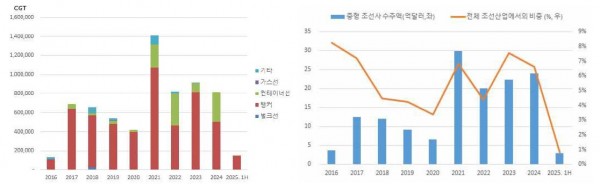

1. 수주 동향

2025년 상반기 국내 중형조선사 수주량은 MR급 중형탱커 6척에 그쳐 부진한 양상을 나타냈다.

국내 중형조선사는 본고에서 규정한 중형선 외에도 수에즈막스 탱커, 7,000TEU 이상급 컨테이너선, 소형 SUS 탱커 등을 꾸준히 수주하여 실적을 향상시켜 왔으나, 금년 상반기에는 케이조선의 MR급 탱커 6척 외 수주가 없었다.

컨테이너선을 제외한 모든 선종의 발주가 부진한 것이 원인으로 사료된다.

컨테이너선의 경우 특히 4,000TEU 이하급 선형의 발주의 대폭 증가로 현대미포의 컨테이너선 수주는 크게 증가했으나, 동급 선형을 건조하는 중형사 대선조선의 수주활동이 중단되어 국내 중형사 수주로 이어지지 못했다.

상반기 국내 중형조선사 수주량은 15만CGT로 전년동기 대비 72.0% 감소했다.

<그림8> 중형조선사 선종별 수주량(좌) 및 총 수주액(우) 추이

출처. Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

상반기 중형조선사 수주액은 수주량 급감에 따라 크게 감소했으며, 전체 신조선 수주액에서 차지하는 비중도 매우 크게 위축되었다.

중형조선사들의 상반기 수주액은 2.9억달러로 추정되며 전년동기 대비 81.5% 감소했다.

중형사 수주액이 국내 신조선 수주액 전체에서 차지하는 비중은 0.8%로 전년동기(6.7%) 대비 5.9%p 줄었으며, 2006년 중형사 통계 집계 이후 처음으로 1% 미만으로 하락했다.

신조선 가격이 하락하고 있고, 수에즈막스 탱커 등 중형사들이 수주해오던 고가 물량의 부재로 상반기 수주액은 매우 부진한 수준을 기록했다.

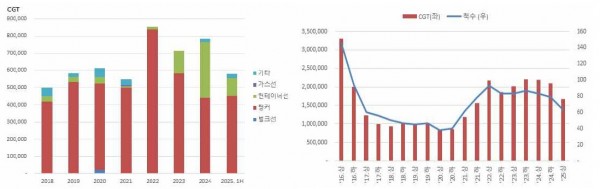

2. 건조량 및 수주잔량

상반기 중형사들의 건조량(인도량)은 축적된 일감을 착실하게 건조하며 전년동기 대비 증가했으며, 생산능력이 안정화되어 가는 것으로 추정된다.

'25년 상반기 중형조선사들의 건조(인도)실적은 총 20척 58만CGT로 전년동기 대비 30.4% 증가(CGT 기준)했다.

컨테이너선의 건조량이 전년동기 대비 43.6% 감소했으나, 주력 선종인 탱커의 건조량이 109.3% 오르며 건조량 증가를 견인했다.

중형조선사들은 인력난과 비숙련 외국인 인력 증가 등 생산부문에 어려움이 있었으나, 이러한 문제들을 극복하고 점차 생산능력이 안정화되어 가는 것으로 추정된다.

<그림9> 중형조선사 선종별 건조량(좌) 및 총 수주잔량(우) 추이

출처. Clarkson 데이터를 근거로 해외경제연구소 재작성

상반기 중형조선사의 건조(인도)량 증가에도 불구하고 수주량이 부진한 양상을 보여 수주잔량이 크게 감소했다.

'25년 상반기 말 중형조선사 수주잔량은 총 63척 168만CGT로 연초 대비 20.3% 줄었다.

수주잔량은 국내 중형사 전체의 약 2년 치 일감으로 추정되며, 이러한 수준은 하반기 이후 수주를 통한 일감이 빠르게 축적되지 못한다면 정상적인 영업이 어려워지거나 향후 영업 중 선가 협상에서 불리한 입장이 될 수 있음을 의미한다.

Ⅳ. 시사점

국내 중형조선산업은 현대미포조선 위주로 운영되고 있으나, 그 외 일반 중형사의 양성도 반드시 필요하며 이들의 영업 확대도 지원할 필요가 있다.

현대미포조선은 국내 최대 조선그룹인 HD현대의 계열사로서 설계, R&D, 건조 등 모든 가치사슬 요소에 있어서 일반 중형사 대비 월등한 역량을 보유하고 있다.

이 때문에 일각에서는 현대미포조선만으로도 국내 중형조선산업을 지탱할 수 있다는 시각도 존재하나, 동사의 중형선 시장 점유율은 5% 내외에 불과하고 건조 선박도 MR 탱커 등 일부 선종과 선형으로 제한적이므로 그 외 일반 중형사의 활동이 필요하고 여력도 충분하다고 판단된다.

주요 건조대상 선형 대비 월등히 크거나 작은 선박을 현대미포의 야드에서 건조하기에는 효율이 떨어지므로 타 중형사들이 현대미포와 경쟁하지 않으면서 활동할 선종과 선형은 얼마든지 존재한다.

그러므로 중형조선사를 양성할 수 있는 시장의 공간은 충분하며 중국과 일본이 독식하고 있는 중형선 시장에서 영업을 확대하고 점유율을 확대하는 것도 정책적으로 가능하다.

최근 조선산업의 안보적 기능이 부각되고 산업의 중요성에 대한 인식도 높아지고 있으나, 중소형조선산업에 대한 국내에서의 중요성 인식은 아직 낮은 수준이다.

최근 미국의 조선산업 관리 실패가 대중국 안보의 위협으로 이어지고, 미국의 도움 요청에 대응해 MASGA 프로젝트가 한미 양국의 외교통상 주요 의제로 설정되면서 조선산업의 안보적 기능과 중요성이 국제적으로 부각되고 있다.

이러한 상황에 비춰 조선산업은 한 국가의 안보에 매우 중요한 역할을 할 수 있다는 점이 인식되고 있다.

실제로 국가가 비상사태나 전쟁 등에 직면했을 때, 선박을 통한 해외로부터의 물자조달 및 아군에 대한 보급 능력과 국가가 필요한 선박을 자체 공급할 수 있는 조선 능력은 한 국가의 운명을 좌우할 수 있는 매우 중요한 요소이다.

최근 이러한 능력이 상실된 상황에서 중국과의 패권경쟁이 가열되며 다급해진 미국의 사례는 그 중요성을 여실히 보여주고 있다.

특히, 북한과의 군사적 대치가 지속 중이며 중국과 일본 등 매우 강력한 해상능력을 보유한 주변국과의 크고 작은 마찰이 계속되어 지구상에서 안보적으로 가장 위험한 환경에서 살고 있는 우리나라의 경우 선박의 자체공급을 위한 조선 능력은 반드시 유지되어야 한다.

국가적으로 필요한 조선 능력은 대형조선에 국한되는 것이 아니며, 오히려 비상상황에서 중소형 선박의 수요는 대형선보다도 많을 수 있어 중형 및 소형조선산업의 유지와 발전이 필수적이다.

평시와 비상시 모두 석유 등 에너지 자원, 원자재, 곡물, 기계류와 부품 등의 필수물자를 거점항에 하역해 조달하는 데에는 대형선이 효율적이다.

그러나 비상상황 시 필요한 특정 지역에 필요물자를 조달하기 위해서는 수심이나 설비 등의 제약으로 입항 항구가 제한적인 대형선보다 중소형선이 효율적이며 수요가 높을 수 있다.

또한, 중소형 조선산업은 대형선보다 많은 척수가 건조되고 선박기자재의 수요를 창출하여 기자재산업을 유지, 발전시키는 역할이 있어 대형조선산업의 경쟁력 유지에도 기여하는 선순환적 특성이 있다.

이러한 관점에서 중소형조선산업에 대한 중요도 역시 대형조선산업과 같이 높게 평가될 요인이 있으나, 과거 구조조정을 거쳐 대형사 위주로 재편된 국내 조선산업 내에서 점차 입지가 위축되어 중국, 일본 조선소들과 힘겨운 경쟁을 이어가는 현실인 상황이다.

지금까지의 국내 중형조선산업에 대한 인식을 전환하고 지원정책을 크게 강화할 필요가 있다.

2008년 금융위기 이후 이루어진 구조조정으로 크게 축소된 이후 정책적으로도 소외되어온 중형조선산업의 중요도에 대한 인식을 전환해야 한다.

친환경, 스마트화 등 시장의 기술적 변혁이 요구되고 있는 현재 시점에서도 재무적, 구조적 한계로 이에 대해 제대로 대응하지 못하고 있는 중형조선산업은 이러한 상황이 지속될 경우 10년 후를 전후하여 소멸될 가능성도 배제하기 어렵다.

국가가 모든 것을 지원하고 있는 중국과 현재 상태라도 유지하기 위해 국영 조선사까지 설립하려는 일본과 비교하면 우리나라의 중형조선산업 지원정책은 부족한 수준이다.

아직까지 조선기자재 산업이 건재하고 국내 조선산업의 설계 역량과 생산 역량이 경쟁력이 있는 만큼 R&D, 인력 양성, 자금 등 어려운 부문에서 지원정책을 마련하고 실행한다면 충분히 경쟁력 있는 산업으로의 육성이 가능하다.

대미협력에 있어서도 미국이 필요한 상선은 대형보다 중소형 비중이 압도적으로 높고 해군 함정 역시 중형도크에서 건조될 수준의 크기를 가지고 있어 중형조선업이 활용될 여지가 크다고 판단된다.

최근 조선업의 안보적 기능에 대한 인식이 강화되면서 WTO 보조금 시비에서도 벗어나는 상황을 보이고 있는 만큼 정부의 과감한 지원정책이 마련되고 실행될 필요가 있다.

■ Contact: 한국수출입은행 해외경제연구소 https://keri.koreaexim.go.kr/index